- 学校のテストでは良い点数が取れるのに、全国統一小学生テストの点数が良くないのはどうして?

- 塾に通っていないし、通う予定もないから、全国統一小学生テストの点数を上げる方法を知りたい

- 塾に通っているんだけど点数がよくない

全国統一小学生テストは学校のテストのようには点数が取れないので「どうやって勉強したらいいの?」と思われる方が多いのではないでしょうか。

その後長男は6年間で9回の受験を通して総合偏差値60以上、全国順位上位10%前後の成績を取ることができました。通塾せず、試行錯誤しながらひたすら家庭学習を続けていました。

この記事では、「全国統一小学生テストが学校のテストのようには点数が取れない理由」と「点数アップの方法」について解説します。

この記事を読めば、点数アップするために必要な家庭学習の工夫がわかります。

全国統一小学生テストで点数が取れない3つの理由

6年間受験して分かった全国統一小学生テストが学校のテストのように点数が取れない理由は以下の通りです。

- 単元テストではなく、出題範囲が広い学力テストだから

- 平均点が低めに設定されているテストだから

- 教科書レベルの知識を使いこなす力や応用問題を解く量が足りないから

単元テストではなく、出題範囲が広い学力テストだから

学校のカラーのテストは単元の理解度を確認するためのテストなので、授業の内容が理解できていれば100点が取れるように作られています。

記憶が新しいうちにテストするので点数も取りやすいです。

一方、全国統一小学生テストは約半年に1度開催される出題範囲が広い学力テストです。学校で習ってからしばらく経過している学習内容も出題されます。

日々の繰り返し学習が点数に反映されます。

全国統一小学生テストは平均点が低めに設定されているから

全国統一小学生テストは以下の平均点になるように問題を作成しています。

年長生は配点の80%、1年生は配点の70%、2・3年生は60%、4・5・6年生は55%が

平均点となるよう、試験問題を作成しています。引用:四谷大塚 全国統一小学生テストHPより

やはり小学校のカラーのテストとはちがうので、教科書レベルの問題にしか取り組んでいなければ、全国統一小学生テストで点数が取れないのは仕方のない事です。

教科書レベルの知識を使いこなす力や応用問題を解く量が足りないから

全国統一小学生テストは、基本問題から教科書の内容を超えた応用問題までが出題範囲です。

教科書レベルの知識を理解していれば基本問題は得点できます。そこから先得点できないのは、教科書レベルの知識を使いこなす練習や、そもそも応用問題を解く経験が足りないからです。

全国統一小学生テストの点数アップ方法

ここでは、全国統一小学生テストの点数をアップする方法を解説していきます。その前に普段の学習について振り返ってみてください。

- 応用問題と言われるような問題をどのくらい解いているか

- 解けなかった時は解けるまで繰り返しているか

全国統一小学生テストの点数をアップする一番の解決方法は、応用問題をたくさん解き、応用問題に慣れ、解けなかった問題を解けるようになるまで繰り返すことです。

点数アップの方法は以下の通りです。

- 今やっている学習内容を変えていく

- 毎日続けて少しずつ応用問題の量を増やす

- 東進オンライン学校小学部を受講して応用問題の解き方を学ぶ

今やっている学習内容を変えていく

全国統一小学生テストは年に2回。テストの間隔が空いているので、しっかりとした計画を立てて勉強すれば点数アップできます。

まずは今の状態を確認し、学習内容を少しずつ変えていきます。

- 基礎ができているか確認

- 教科書準拠の『教科書ワーク』や『教科書ドリル』から離れる

1.基礎ができているか確認

一番大事なことは「基礎」ができているかどうか。目安になるのは学校のテストです。どれだけ100点が取れているでしょうか。

また、直近で受験した模試や全国統一小学生テストの基礎問題の正答率も参考になります。

こういったもので現状を確認して基礎固めの必要があるなら、まずは今使っている問題集などをフル活用して復習します。

問題集をフル活用する方法は、以下の記事が参考になります。

【問題集を使い倒す方法】学力アップと節約のために実践した5ステップ

2.教科書準拠の『教科書ワーク』や『教科書ドリル』から離れ、応用問題が多めに収録されている問題集に切り替えていく

「学校のテストはだいたいいつも90点以上は取れている」「復習の習慣があって基礎的な知識は大丈夫」なら次の段階に進みます。

基礎が理解できているのは今までしっかり勉強してきた証でもあるので、全国統一小学生テストの点数アップを目指して応用問題に挑戦してみてください。

問題集は今使っているものにプラスアルファしてもいいのですが、あれもこれもとなると続けていくのが大変なので、できれば1冊に絞り込むほうが賢明です。

分野別、目的別で違う問題集を使うのはアリです。キッチリできるしっかり者の子なら、今持っているものと合わせて2冊になっても大丈夫かもしれませんが、このへんは子どもの性格を見て決めてください。

各単元の章末に少しだけ応用問題が載っているのではなく、基本・応用のそれぞれに見開き1ページを割いているものがおすすめです。

以下の記事では、全国統一小学生テストの算数におすすめの問題集をご紹介しています。

【全国統一小学生テスト対策問題集】算数|塾なしで偏差値60超!問題集・参考書5選

毎日続けて少しずつ応用問題の量を増やす

問題集の使い方は以下のような流れです。

- 1冊を何度も繰り返し演習(最低3回)して、できない問題はできるようになるまで繰り返す

- その日にやった問題の解き方を親に説明させる

- 1回目で解けた問題は2回目は飛ばす

1冊を何度も繰り返し演習(最低3回)して、できない問題はできるようになるまで繰り返す

基礎がクリアできているのなら、どの教科も基礎問題は早めに終わらせます。

応用問題は、難しければ1日に1問でも2問でも構いません。大事なのは毎日続けることです。そのうち忍耐力が出てきたら問題量を増やしていきます。

できない問題はできるようになるまで繰り返すのが基本です。解答を見てもわからなければ学校の先生を頼りましょう。(だから親がわからないくても大丈夫です。)

1冊を最低3回は繰り返し、できる限りすべての問題を解くようにしましたが、難しすぎると感じる問題は子どもと相談したり、親のさじ加減でやるかやらないかを決めていました。

問題集の具体的な使い方は、以下の記事が参考になります。

【問題集を使い倒す方法】学力アップと節約のために実践した5ステップ

その日にやった問題の解き方を親に説明させる

解説を見ていると理解できたような気分になりますが、実はわかっていないことが結構あります。

「この問題怪しいな…」と感じたときに効果的なのは、答え合わせをした後に「問題の解き方を説明してもらう」ことです。

「どうしてそうなるのか」という部分を理解できているかどうかが大切です。解き方をアウトプットすると、思い出す過程でもう1度復習したのと同じ効果があります!

これを繰り返していると問題の解き方が頭に入るのはもちろん、説明のしかたも上手になってきます。

1回目で解けた問題は2回目は飛ばす

1回で解けた問題は、2回目は飛ばしちゃいましょう!上でも触れましたが、この辺は親のさじ加減です。

ただし1回で解けたとしても、たまたま合っていた場合もあるので、怪しいなと感じたら説明してもらい、解答と照らし合わせて理解度を確認します。

できなかった問題を勉強する具体的な方法は、以下の記事で解説しています。

【間違いノート作り方・使い方】子どもの間違いは点数アップするための「宝」

東進オンライン学校小学部を受講して応用問題の解き方を学ぶ

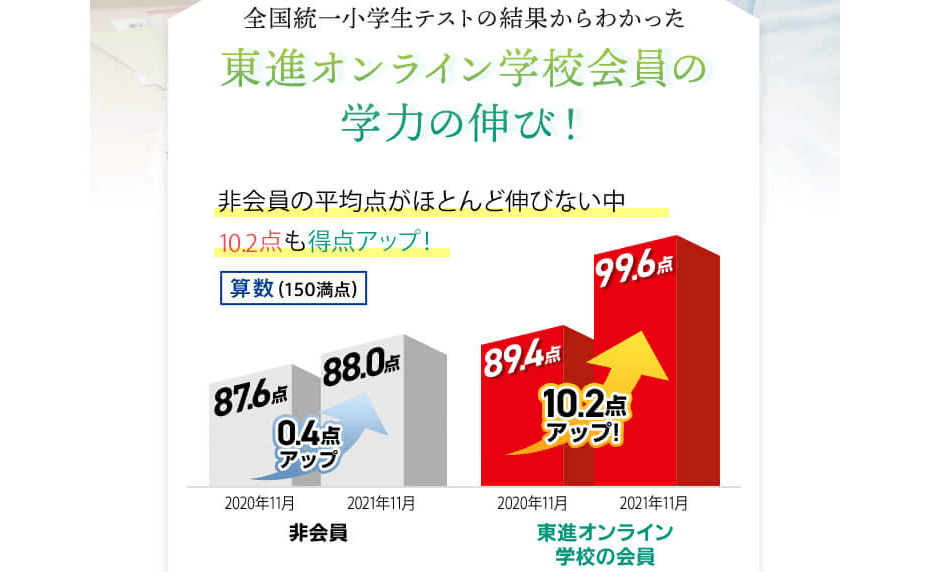

東進オンライン学校会員は全国統一小学生テストで10.2点の伸び

東進オンライン学校会員は全国統一小学生テストで10.2点の伸び(※四谷大塚が年2回無料で実施している全国統一小学生テストを2020年11月と2021年11月に受験した3~5年生の受験者の平均点と、東進オンライン学校の会員のうち、算数の受験実績がある会員の算数の得点の伸びを比較したデータ)

出典:東進オンライン学校 小学部 ![]() より

より

東進オンライン学校小学部は、全国統一小学生テストが解けるようになることをめざす講座です!

2022年12月からスタートした小3以上が対象の『演習充実講座』は、教科書の範囲にとらわれない応用問題を扱うため、全統小の点数アップにつながります。

2020年~2021年、東進オンライン学校小学部の受講者は、受講していない受験者に比べ、全国統一小学生テストの点数が10点以上アップした実績があります。

【全国統一小学生テストと同形式・同レベル】の実力テストを年2回実施!

|

| 東進オンライン学校 小学部 |

応用問題に取り組む前に必要なこと

ここまで目を通して「はいはい、応用問題ね!」って、すぐに本屋さんにGo!したり、ポチらないでくださいね。

取り組む前には以下のことが大切です。

- 子どもの意思を確認する

- 子どものレベルを知る

- 親も一緒に取り組む決心をする

子どもの意思を確認する

大前提として、本人にレベルアップしたい気持ちがなければ先がありません。

「学校のテストはいい点が取れる!それならちょっとレベルアップしてみない?」と、まずは今より難しい問題に取り組む意思があるのか確認してみてください。

応用問題って解くのに結構忍耐が必要だったりします。最後まであきらめない力と言いますか。

「今までは楽々だったのに、今は1問解くにもすごく時間がかかる…うへ」っていう状態になります。

子どもの心を上手に刺激して少しずつチャレンジすると無理がありません。「まずは算数だけにしぼる」など、教科を限定して点数アップに取り組んでもいいかもしれません。

通塾しない、中学受験しないなど、目的がない中での勉強はモチベーションを保つのが大変です。

とんびー家は中学受験はしませんでしたが「世の中には中学を受験して入学する人もいて、みんな一生懸命勉強している」という事実を子どもたちに早めに伝えました。

子どもたちは、大学へ行くのなら中学受験組を意識して日々勉強するのが大切という認識を持っています。

子どものレベルを知る

先で触れましたが、必ず子どものレベルを確認してください。基礎ができていないのに応用問題に取り組ませると気持ちが折れてしまいます。

例えば、小3だけど九九があやしいとか、足し算引き算に時間がかかってしまうなら、先にそちらを解決します。基礎的なドリルでまずは計算力アップです。

これだけで学校のカラーのテストの点数がアップすると思います。

カラーのテストでいつも90点~100点を取ってくる子どもであれば、すぐに応用問題に進んで大丈夫かなと思います。

親も一緒に取り組む決心

難しい問題に取り組むんですから、きっと一人でやるのはしんどいはずです。

私は、隣で一緒に見てあげたり、丸付けをしてあげたり、わからない問題は解説を読んで一緒に解決するようにしてきました。

先に触れた「説明してもらうこと」は親子ともどもとっても良い勉強になります。

まとめ|【全国統一小学生テストの点が取れない理由】学校のテストとの違いと点数アップ法を徹底解説!

今回は全国統一小学生テストで点数が取れないたった一つの理由と解決方法について解説しました。

全国統一小学生テストで点数が取れない主な理由は、応用問題に取り組む時間が圧倒的に足りていないこと。点数アップするには応用問題の演習量を増やすことでした。

全国統一小学生テストは6月と11月の年2回なので、次のテストまでにたくさんの勉強時間があります。この記事を参考に対策してみてはいかがでしょうか。

少しでもお役に立てたら幸いです。