この記事は全国統一小学生テストで「総合偏差値60前後」、あわよくばもうちょっと…のレベルを狙う方へ向けた内容です。

地方の公立ルートで「地域のトップ高」が目標の子どもが少しでも上を目指すことを目的に書いています!

- 全国統一小学生テストって中学受験しない子どもが受ける意味ある?

- 中学受験しない子どもが受けても点数取れないですよね?

- 全国統一小学生テストのメリットって何?受けたら何か良いことってある?

「全国統一小学生テスト」は中学受験塾四谷大塚が開催している全国規模のテストで、以下のようなメリットがあります。

- テスト代金が無料

- 年に2回(6月・11月)も開催される

- 本番のテストに加え、テスト前後にも勉強会がある

- 詳しい成績表がもらえる

でも、中学受験をしないのに中学受験塾の全国テストをワザワザ受ける必要性があるの?と、二の足を踏んでいる人も多いのではないかと思います。勧誘されるのではないかという心配もあるでしょう。

一方で「中学受験をしない=テストを受けない」とは思わず、「無料の全国テストを上手に利用しよう」と考える人もいます。

私は学力向上・学習目標の一つとして利用したかったので、長男は小1から小6までに全部で9回テストを受けています。

中学受験熱がほとんどない地方在住なので中学受験はナシ、通塾もしていませんが、総合偏差値60以上、全国順位上位10%前後の成績を取ることができました。

| とんびー家長男の【全国統一小学生テスト6年間の総合偏差値】 | ||||||

| 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | |

| 6月 | 61.7 | 62.5 | 64.0 | – | – | – |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 11月 | 62.4 | 67.1 | 67.8 | 63.4 | 63.2 | 62.2 |

そこで今回は、中学受験しなかった立場から、全国統一小学生テストを受験して得られる6つのことについて解説します。

この記事を読めば、全国統一小学生テストを上手に利用して子どもの学習に役立てることができます。

【2022年全国統一中学生テスト・中1部門】塾なしで偏差値65・70達成!

全国統一小学生テスト対応の実力テストで点数アップ!!

|

| 東進オンライン学校 小学部の詳細はコチラ |

【全国統一小学生テスト】中学受験しない子どもが受けると得られる6つのこと

中学受験しない方針のもと、6年間に9回の全国統一小学生テストを受験した経験から、子どもが得られる6つのことをお伝えします。

- 家庭学習のペースとモチベーション維持に最適だった

- いつもと違う環境&形式のテストを経験できた

- テスト後は、四谷大塚の講師や各受験会場の講師から学べる

- 【通知表にはない!】成績を「順位」や「偏差値」という数字ではっきりと確認できる

- 成績表で得られる「達成感」や「悔しい気持ち」はモチベーションにつながる

- 難しい問題との出会いで中学受験組を意識できる

年2回のテストが、家庭学習のペースとモチベーションを維持に最適だった

中学受験しない、通塾もしていない小学生にとって、学習ペースと勉強のモチベーション維持は難しいことです。

中学受験塾に通う子どものように毎週・毎月テストがあるわけでもないし、当然「合格」という目的もありません。

そこで役に立つのが、毎年6月と11月に開催される「全国統一小学生テスト」です。

6月と11月の間隔は、学力をアップさせるのにちょうどいい期間。間隔が短すぎると結果を出しづらいし、長すぎるとモチベーション維持が大変です!

全国統一小学生テストのように範囲の広い実力テストには、学校の単元テストと違った勉強対策が必要です。この経験は、全県模試や中学校の定期テスト対策にも活かせます。

中学校に入り「定期テストの計画を立てなさい」と急に言われても、なかなかできるものではありません。学習計画にはコツがいるし、自分に合ったペースをつかむには慣れが必要です。

とんびー家では全統小の点数アップを目標に勉強しました。1年間のスケジュールにテストの予定を入れて学習計画を立てました。

【子どもが勉強するシステム】ご褒美制度と学習環境を整える

【先取り学習開始から13年】現在のとんびー家

いつもと違う環境&マークシート形式を経験できた

中学受験や通塾をしていない小学生が、学校以外でテストを受ける経験は少ないです。お金を出して英検や漢検のような検定を受けるくらいでしょうか。

外部でテストを受ける経験値を増やすという点からも、無料で受けられる全国統一小学生テストは利用価値があります。

日本全国の受験会場を選べるので、近所のこじんまりした塾で受けるのもいいし、あえて大きな塾で受けるのもアリです。

全国統一小学生テストは年長さんから受験できるので、子どもの性格や成長に応じて毎年受験会場を変えてみてもいいかもしれません。

また、小3からはマークシート形式のテストを経験できます。大学受験の共通テストもマークシート形式。まだまだ先のお話ですが、経験しておいて損はないでしょう。

- マークが薄すぎて読み取れなかった

- シャーペンだと塗りつぶしづらかった

- もっとよく消える消しゴムにすればよかった

- 解答欄をずらしてしまってテストが台無しになった

こんな失敗も小学生のうちに経験できればこれから先の糧になりますし、たとえ失敗しても無料なら親もやきもきせずに済みます。

テスト後は、四谷大塚の講師や各受験会場の講師から学べる

全国統一小学生テストの受験後は、無料で解説授業動画を視聴できるし、見直し勉強指導で復習する機会を得られます。

解説授業動画は四谷大塚の講師が、見直し勉強指導では各受験会場の講師から個別アドバイスをもらって復習できます。

テスト前に対策授業をしてくれる塾もあるので、テスト対策のしかたも無料で学べます。いつもと違う顔ぶれと席を並べて勉強する経験は貴重です。

全国統一小学生テストを申し込む際に「対策授業」や「見直し勉強指導」のマークが付いている会場を選びましょう。

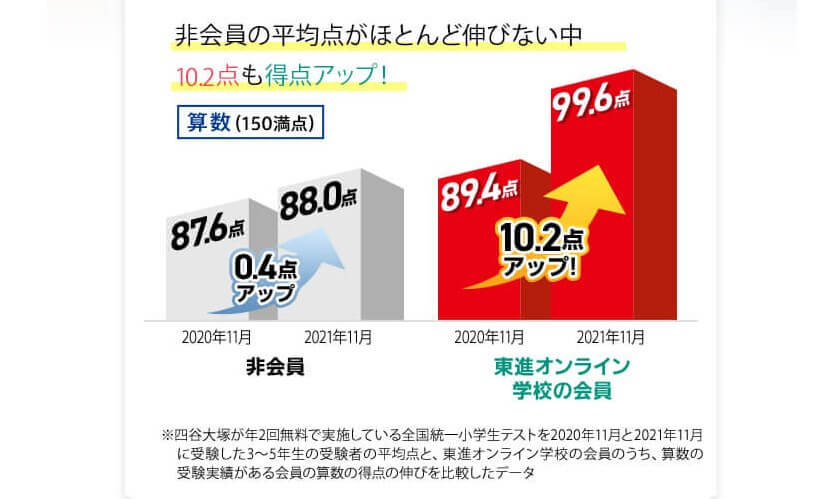

「東進オンライン学校小学部 演習充実講座」は、全国統一小学生テストと同形式・同レベルの実力テストが受けられます。

【通知表にはない!】成績を「順位」や「偏差値」という数字ではっきりと確認できる

中学受験しない小学生にとって成績表といえば通知表くらいしかありません。

でも、通知表の観点は小学生にはわかりずらく、具体的に何が良くて何が良くなかったのかがハッキリわかりません。(ハッキリ言って親もよくわかりません。)

だから、順位や偏差値が数字でハッキリと出されている成績表がもらえると、テンションも上がるし、小学生にもわかりやすいから次の目標も立てやすい。

「子どもが小さなうちから順位や偏差値を気にするってどうなの?」という意見もありますが、テストを受けた本人がそれをどうとらえるのかが大事だと考えます。

周りの大人は子どもがやる気になればそれを応援したらいいし、何も感じていないようだったらそのまま見守ればいいだけです。

成績表で得られる「達成感」や「悔しい気持ち」はモチベーションにつながる

学習においての「達成感」や「悔しい気持ち」は、自分の成績をしっかり確認し、理解できるからこそ生まれるものです。

「もう少しここを勉強すれば点数が上がるかもしれない」「この点数まで上げるにはどうすればいいんだろう?」と、こんなことに気がつけるようになると、次の目標を見つけられます。

学校で受ける簡単なテストでは、ここまで考えることは難しいかもしれません。

加えて、全国統一小学生テストを受けると「学校外にもライバルがいる…日本中にライバルがいる!」とわかるので、目標達成へのモチベーションにつながります。

難しい問題との出会いで中学受験組を意識できる

成績表で全国にライバルがいることがわかると「自分よりできる子たちがたくさんいる」ことも同時にわかります。

「こんな難しい問題を解くことができるの?」と困惑もします。小1で初めて全国統一小学生テストを受けたとんびー家の感想です。中学受験組のレベルを意識しました。

全国統一小学生テストは平均点が低めになるように作られており、例えば小4~小6の平均点は55%になるように出題されます。(全国統一小学生テストHPより)

これでも十分難しいのですが、中学受験組の子どもたちはさらに難しい問題を解き続け、中高の6年間でさらにレベルを上げて大学入試に臨みます。

一方、公立ルート&中学受験をしなければ、教科書レベルの問題しか経験しないのが当たり前です。

ところが、子どもが難関大学を受験するなら、この開きを看過できません。中学受験組は当然ライバルになるからです。

この開きを少しでも是正するために、年2回の全国統一小学生テストを目標にして、少しずつ教科書レベルを超えた「応用問題」に挑戦してみましょう。

中学受験組には遠く及びませんが、そういった意識をもって日々過ごすことを子どもたちも私も大事にしました。

【全国統一小学生テスト対策問題集・参考書5選】算数

【全国統一小学生テスト国語対策】問題集・参考書5選

【全国統一小学生テスト理科】対策問題集・参考書3選

【全国統一小学生テスト】対策に最適な社会の問題集・参考書4選

難関大学を目指すなら中学受験組がライバルになることを意識する

前項でもふれたように、難関大学を目指すのであれば中学受験組へ意識を向け、ライバルとなる彼らがどんな勉強をしているのか知っておくべきだと私は思います。

平均給与が400万円台半ばの今の日本で私立中学受験ができる家庭はごくわずかです。中学受験組は全体から見れば少数派。

公立学校に通う多数派が、中学受験組の少数派を意識した勉強法を実践すれば、今いる多数派から頭一つ抜け出すことは可能です。

地方の小学校・中学校では学年トップになることが可能だし、地元のトップ高へ進学することだってできます。

そこで私がおすすめするのが「中学生の正しい勉強法」です。大学受験を希望する公立中学生へ向けた具体的なアドバイスが参考になります。

著者の和田秀樹さんは関西難関校の灘中出身ですから、私立中高一貫の生徒がどういった勉強をしているのか熟知しています。

この本のおすすめポイントは、

- 公立中学校に通う生徒が対象

- 「ライバルは私立トップ校」という目標を掲げている

- 具体的な参考書名とスケージュールも載っている

- 正しい勉強や先取り学習の方法がわかる

本の中では市販の問題集や参考書が紹介されているので実践しやすいと思います。遅くとも6年生の冬休みまでに親子で読んでおくのがおすすめです。

少数派に近づくには親が関心を持つことが大事

私の住んでいる地域は教育に対する親の関心が低い&低学力エリアです。中学受験組も少ないので、全国統一小学生テストの利用者も少ないです。

首都圏や中学受験の盛んな一部をのぞけば、このような地域が大半なのではないでしょうか。だからこそ「そこに抜け出すチャンスがあるかな?」と思います。

「教育に対する関心が低いエリア」で、高い関心を持って学習の仕方を変えていけば、周りより一歩先を歩けます。

ただし、小学生の子どもが自ら周りのお友達と違うことを始めたり、学習に関心を持って行動するのはまれなことだと思います。

子どもの学習なので子どもの意思が大事ではありますが、まずは親が関心を持つことが必要だと考えます。

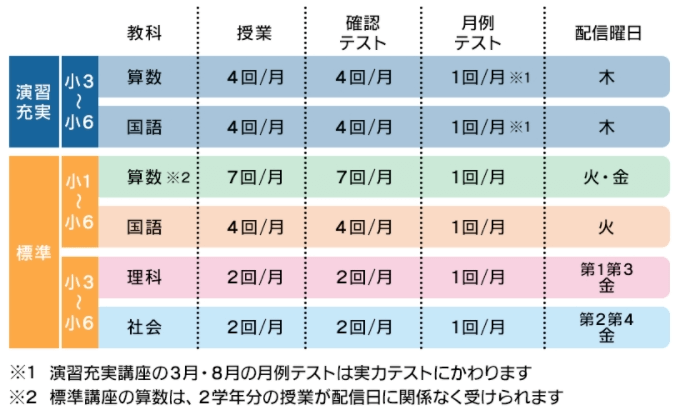

『東進オンライン学校小学部 演習充実講座』は、中学・高校につながる応用力を身につけられる!

実際、市販の問題集や参考書だけでは学習のモチベーションを維持するのは大変だし、応用力が身につくのかという不安があります。

東進オンライン学校小学部の『演習充実講座』は応用力を身につけるのに最適で、年12回ある月例テストはモチベーション維持にピッタリです。

全国統一小学生テスト主催の四谷大塚の通信教育なので、全統小対策ができます。

12回の月例テストのうち8月と3月の2回は、全国統一小学生テストと同形式・同レベルの実力テストに代わります。

月例テストで応用力の定着を確認でき、全国統一小学生テストの点数アップにもつながります。

東進オンライン学校小学部は、小1・小2対象の標準講座と小3から対象の演習充実講座があります。

教科書レベルを超えた応用力があれば、学校のテストでも点数が取れるようになります。

【全国統一小学生テストと同形式・同レベル】の実力テストが年2回!

|

| 【東進オンライン学校 小学部】の年間カリキュラムはコチラ |

まとめ|【全国統一小学生テストのメリット】中学受験しない子どもが受けると得られる6つのこと【通塾なし・初めての方必見】

以上、中学受験しない子どもが全国統一小学生テストを受けると得られる6つのことについて解説してきました。

大学受験時にライバルとなる中学受験組を意識する第一歩として、また子どもと進路を考える一つのきっかけとして全国統一小学生テストの受験はおすすめです。