- 先取り学習の経験者のその後の話が聞きたいな。

- 先取り学習の弊害ってなんだろう。

- 子どもに先取り学習をさせようかどうか、今まさに悩んでいる!

先取り学習には賛否両論あり「必要派」から「意味がない派」もおり、子どもの教育に関心のある親にとっては非常に悩みどころです。

ですが、人にはそれぞれ得意不得意があるように、生まれたときから勉強が得意な子もいれば不得意な子がいるのも事実です。

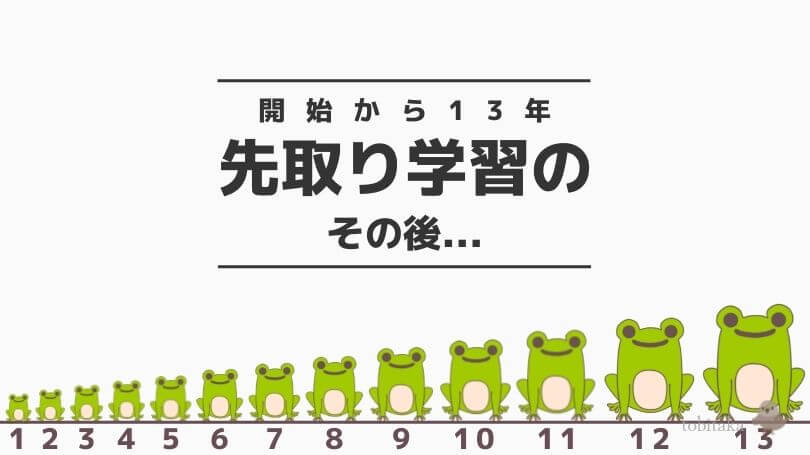

私は13年前に子どもの先取り学習を開始し現在も継続中です。

今回は「先取り学習を始めて13年たった家庭の今」と

「先取り学習への考え方、弊害、効果」をテーマにお送りします。

とんびー家の子どもたちは、幼稚園の年少前後から「先取り学習」を開始し、それぞれ、

「偏差値70のトップ校」へ進学

「全県模試学年10位以内」

となりました。

この記事では、子どもが先取り学習歴13年の著者の経験から、

「13年前先取り学習をどうスタートしたのか」

「先取り学習に対する世の中の受け止め方」

「先取り学習の弊害とは何なのか」

「13年間先取り学習をしてきてどんな効果があったのか」などなど

お話します。

前回アップした記事、

【先取り学習のやり方とQ&A】小学校のテストで100点が取れる幼児・小学生の学び

に引き続き、今回も「先取り学習」をテーマにお送りします!

上記のような方に参考になる内容です。

◆◆◆ おすすめ記事一覧 ◆◆◆

【先取り学習のやり方とQ&A】小学校のテストで100点が取れる幼児・小学生の学び

【幼児教室は無駄?!】2年通ってわかった小学校入学前にすべきこと・私が退会した理由

【子どもが勉強するシステム】ご褒美制度と学習環境を整える|私が実践した具体的な方法

【東大生の親に学ぶ】親の〇〇〇と子どもへの声かけで学習環境も子どもも変わる!

【まんが「日本の歴史」で学ぶ歴史の流れ】と歴史の勉強法5選【中学社会で[5]を取り続けたワケ】

【間違いノート作り方・使い方】子どもの間違いは点数アップするための「宝」

【問題集を使い倒す方法】学力アップと節約のために実践した5ステップ

13年間の先取り学習|どうスタートし、13年後どうなった?子どもが先取り学習を始めて13年たった結果

まずは、とんびー家がいつからどのようなことをしていたのか解説していきます。

先取り学習のスタート|何をいつから始めたのか

【長女】

- 年少より家庭学習をスタート、英語学習は年中から

- 年長までは座学以外の学びが中心。読み聞かせ、文字の読み、動画の視聴、レゴなど

- 文字を書く練習は年長から(幼稚園ではほぼナシ)

【長男】

- 3歳と幼稚園年少の2年間幼児教室へ通う、並行して家庭学習

- 英語学習は1歳11か月からスタート

- 年長までは座学以外の学びが中心。読み聞かせ、文字の読み、動画の視聴、レゴで遊びまくる

- 文字の書きは幼児教室で少しだけ、家庭では年長から(幼稚園ではほぼナシ)

【方針】

- 小学校入学前年までは座学以外の学びを中心

- 早く読書ができるように文字の読みには力をいれる

- 小さな子どもでも理解できる動画を使う

- 英語は言語なので早くに習得する

13年間で具体的にどんなことをしてきたかは、このサイトのあらゆる記事でお伝えしています。

学習環境を作るためにしてきたことは、以下の「学習環境のつくり方」カテゴリーからご覧になれます。

学力をアップするためにやってきた様々な工夫は、以下の「学力アップシリーズ」カテゴリーからご覧になれます。

先取り学習スタートから13年|現在の子どもたち

先取り学習を始めて13年になるとんびー家の子どもたちの現在までの歩みは、こんな感じです。

【長女】

- いろいろな事に興味を持ち常に前向き

- 偏差値70のトップ高へ進学

- 新聞コンクールで入賞

- 幼い頃から英語に触れていたため発音がきれい、物おじせずに外国人と話しができる

【長男】

- いろいろな事に興味を持ち常に前向き

- 全国統一小学生テストの小1~小6の総合偏差値60を毎年超えることができた

- 全県模試において学年10位以内を取ることができた

- 幼い頃から英語に触れ、現在は日常会話やニュースの話題について、少し踏み込んだところまで会話ができる

- PC操作・プログラムが好き、プログラムを組んでレゴを動かす

- 1年~1年半ほど先を学習している

子どもたちが13年の先取り学習で得たもの

子どもたちが先取り学習を始めて得たものは、

- 自信

- 前向きさ

- 新しい事へのフットワークの軽さ

この3つです。

もちろん子どもの性格も十分に関係しているでしょう。

でも、13年間で得られた自信から

「どんどん学ぶことが自分にとってプラスになる」

という感覚を身につけました。

政治も経済も、さまざまなことに興味をもって学ぶ姿勢があります。

私から見ていて、日本の子どもの平均よりはずっと自己肯定感が高いのではないかと思います。

先取り学習は弊害なのか「先取り学習に対する世の中の受け止め方」

先取り学習というと「弊害」という言葉がセットで出てくるように、世間では昔から良いイメージがありません。

13年以上先取り学習をしている子どもたち、隣にいた私は、先取り学習が弊害になっているとは全く思っておらず、むしろプラスしかなかったです。

「先取り学習 弊害」というキーワードで検索して見えてきた「先取り学習に対する世の中の受け止め方」には、以下のようなものがありました。

- 親の労力が大きい

- 子どもの負担になる

- (算数の公式を知ることで)考える習慣が損なわれる

- 理解がおろそかになる

- 勉強ができると勘違いする

- (先生から見て)授業中に余計な発言をする

- 授業をまじめに受けなくなる

- 後からどんどん抜かれて劣等感を持つ

こうやって並べてみると、納得できるものもあればできないものも。

13年先取り学習している子どもを見てきた私には、やり方・考え方次第ではないかと思う部分があります。

ただ、先取り学習を経験したことのない人がこれを見たら、「弊害があるんだな」と感じてしまうと思いますね。

そこで「先取り学習に対する世の中の受け止め方」について13年の体験ベースで私なりに考えてみました。

親の労力が大きい

親の労力がないと言えばウソになります。

まずは、金銭的な部分。

何を使ってどのくらい先取り学習をするかによりますね。

家庭教師を付けたり、塾に行くなら負担は大きくなります。

とんびー家は基本、市販の問題集をコピーして兄弟で使ってきたので、それほど負担が無かったです。

節約できるところは節約して、使うべきところには投資しました。

塾は「どうしても」という時以外は使いませんでした。

次に、親の管理負担。

何をすべきか、それをどのようにやるのか、スケジュールを作ったり、管理したり...

ほとんど外部に任せなかったので、私がやらなければならないことがいっぱいありました。

例えば「先取り学習ならくもん式かな」っていう考えでくもん式に入会させて、

「ちゃんとやってね!」と隣で言っているだけなら、お金の負担だけで済むと思います。

でも、それではたぶんうまくいかなくて、

- (算数の公式を知ることで)考える習慣が損なわれる

- 理解がおろそかになる

という状況をつくり出してしまうかもしれません。

私なら(ちなみにくもん式経験者です)「くもん式」を先取り学習として効果を出すには、

毎週教材の進み具合を確認するし、

(教科が算数なら)進度に合わせてくもん式だけではまかないきれない「考える力」を別の教材で補っていると思います。

こういったことを「親の負担だ!」と私は感じないので、「労力が大きい」ことにはなりませんでした。

「先取り学習をする」と選択した時点で、私がやるべきことが増えるのは予測できていました。

お金を出して「至れり尽くせり」の教育をできるなら、親の関与は必要ないかもしれません。

そうでない場合には、親が何かしら目を配って見てあげないと、のちのち「弊害」として出てくるのかなと。

先取り学習の手間が「労力」と感じてしまうなら中途半端になるだろうし、

私のように「労力」という言葉がそもそも適切じゃなければ、当然「弊害」でもないわけです。

子どもの負担になる

一方の子どもたちですが、他の子が遊んでいる時間を多少は勉強に割くことになります。

こちらも、負担になっていないかと言えばウソになるでしょう。

そこをできるだけ負担にならないようにするのが私の役目だと思っていました。

もちろん上手くいかない時もありましたが、軌道修正しつつ。

子どもたちは先ほどお伝えした通り、いろいろなことに興味があってとても前向きです。

それぞれ性格は正反対で、片方は座学が好きじゃなくって、もう片方は座学も座学以外も大好きです。

「今の自分と今までのことを振り返ってみて、勉強しておいて良かったかな?」

と、私が反省の機会を得るためにも、事あるごとに質問します。

座学が好きじゃないほうは、

「お母さんに勉強を勧められなかったら、性格的にたぶん全く勉強していないかもしれない。だから勉強しておいて良かったと思う。やっぱり頭のいい人たちと一緒に勉強できる方が話も合うし楽しい。」

座学も座学以外も好きなほうは、

「絶対に勉強しておいて良かった。勉強できたほうがいいでしょ?出来なかったらいろいろ大変でしょ?いろいろ知っていたほうがいいじゃん。」

と、このようなことをよく言います。

親に遠慮して言っている可能性も大なので、過信してはいけないと思ってはいますが。

やりすぎれば、子どもの中で一気に負担感だけが増して「弊害」になりますから。

教育関係の人たちに「先取り学習」を否定する割合が多いのは(後述)、家庭で先取り学習をすることの難しさがわかっているからなのかもしれません。

ただ、家庭学習の良いところは、子どもの様子を見てすぐに方向転換ができること。

お金を払って塾に行かせたりすると、なかなか踏ん切りがつかないですよね。

考える習慣が損なわれる、理解がおろそかになる

「親の労力が大きい」の項でも触れましたが、これらは先取り学習での親の必要性を特に表している気がします。

私は子どもの理解の程度や考える力があるかどうかをしっかり確認しながら先取り学習の管理をしてきました。

どんどん「先取り」だけしても、理解していなければ「学習」として成立しないですよね。

終わらせることが目的になっていたら、理解力も考える習慣も身につかず、結局子どもの時間を奪うことになりかねません。

(先生から見て)授業中に余計な発言をする

私が子どもの頃からよく言われていたのが、

授業中の「先生、それ、くもんでやった」

発言によって起こる「だから先取り学習は良くない」というやつ。

実際に私がいた教室でも同じ光景がありましたよ。

まあ、上手くかわしている先生もいましたが...

でもこれって、先取り学習をしている子どもだけに起こることではないと思うんですよね。

自分はこんなことをできると言ったり自慢したい気持ちって、子どもらしいじゃないですか。

小さな時に「これ、できた」「車の絵を書いた」「ブロックで飛行機を作った」って、作ったものを見せてくれましたよね。

その延長上であって、どんな子どもにもあると思うんですよね。

学校に入ってここで認められる、親だけじゃなくて、みんなの前で認めてもらえることで、さらに子どもの自己肯定感が育つ。

子どもたちが「できること」「わかること」は子どもたちが積み重ねた結果。

先生にとっては余計なひと言でも、子どもたちにとっては自分を認めてもらえるかもしれないひと言です。

もちろん発言しない子どももいて、するしないは子どもの性格次第です。

でも、それを「弊害」と思うかどうかって受け取る側次第じゃないかと。

私がこう考えるのには以下のような理由があります。

- とんびー家の子どもたちが「発言する」タイプ

- 子どもたちの発言に対して「肯定的な先生」と「否定的な先生」のどちらも存在する

とんびー家の子どもたちは実際、

「否定的な先生」に当たった時には「授業中に余計なことを言います」とたくさん言われたし、

「肯定的な先生」に当たった時には「いろいろなことを良く知っていて、みんなの刺激になっています」とすごくほめられました。

子どもたちは何も変わっていません、変わったのは受け止める側の方でした。

魚にすごく詳しい、パソコンについてよく知っている...それぞれ自分の好きな事を突き詰めている子どもって少なからずいます。

で、たまたま算数について詳しい子どもが先のような発言をすると、「先取り学習は...」って批判される。

「お友達が何か言って先生に怒られている」

それを見た子どもたちは、「あ、自分ができることやわかることって口に出しちゃいけないんだ...」と学ぶ。

子どもたちはどんどん発言しなくなっていく。

事あるごとに指摘されている日本の子どもたちの自己肯定感の低さの原因は、いったいどこで作られているのか。

何か突出した能力のある子どもが育ちづらく、突出した能力のある大人が海外に流出している現状。

やっぱり、私たち親がもっと考えるべきなんじゃないかと。

勉強ができると勘違いする

先取り学習している子どもの気持ちになって考えれば、「私はクラスのお友達より勉強ができる」と思うはずです。

先取り学習がしっかり身についているのなら、周りの子どもよりできるのは当然です。一生懸命勉強した結果であり、これは事実です。

だからこの事実を勘違いと言うならば、私は「勉強ができると勘違いする」は、正直良いことだと思っています。

小学校に入学した時に授業がわからなくて悩むより、「勉強が得意だぜ!」と思ってスタートした方が、明らかに子どもの人生にプラスです。

実際にその自信が良いほうに働いてきました。みんなより1年早く勉強しているだけですが、「勉強が得意だ」という自信が得られました。

学校より先に習うことを先取り学習と定義するならば、サッカー教室も、英語教室も、絵画教室もどれも先取りです。

「サッカー選手になれるかもしれない」

「英語を話せるようになったら海外で働こう」

「ゴッホみたいになれるかも」

子どものこんなかわいい勘違いがなければ、子どもは何にも続けることなんてできないですよ。

子どもが幸せに感じていることをわざわざ「勘違い」だからと否定する必要はないし、周りから否定される筋合いもないんです。

出る杭を打ちたい風潮が「先取り学習の弊害は勉強ができると勘違いすることだ」という考えを生み出していると思います。

ただし、親が先取り学習を「少しでも前に進んで勉強すること」だと思い、子どもの理解が浅いままどんどん先に進んでいるだけだとしたら、「勉強ができると勘違いする」ことは、良くないです。

子どもが勘違いしないためにも、先取り学習させる親の考え方が非常に大事です。

授業をまじめに受けなくなる

先取り学習して「もうわかっている」「得意だから」と授業をまじめに受けないのは、私も問題だと思います。

じゃあ、何もかも一般的に言う「まじめ」にやればいいのかというと、それも違うと思っています。

私は「何でもまじめにやることは良い」と子どもに教えてしまう親は「思考停止」していると思っています。

そもそも「授業をまじめに受けない」とはどういうことなのか、「まじめ」というのは誰から見てまじめなのかという話です。

机に突っ伏して寝ていれば、さずがにまずいでしょう。

が、前を向いて聞いている様子が「まじめ」だとしたら「頭の中では別のこと」を考えていても見た目は「まじめ」です。

要は先生から見て「授業に参加している姿勢」が見えていればOKなわけです。「聞かれた時に手を上げる」「聞かれた時に答える」ができていれば、今の基準ではOKなんです。

先で言ったように「余計な発言」をすれば怒られるリスクがある以上、「黙って前を向いて聞いている姿勢=まじめ」なんですから。

45分や50分の授業の間、別のことを考えたことのない人なんてそもそもいませんよね。

で、結局私は子どもに、

「自分の人生なんだから、その時間に何を学ぶかは自分で考える」

と教えていました。

ただし、「授業をまじめに受けている」状態を作りながら学ぶこと。

- 「家でやっているからもうわかっている」という態度は絶対に出さない

- 「家で勉強したことと先生の言っていること」に違いはないかどうか、しっかり復習してくる

と声をかけた上でです。

特に小学校低学年のうちは授業をちゃんと聞くように言っていました。

人の話を聞く練習や授業の受け方はちゃんと身につけるべきだと思ったので。

中学校に入ってからは上記に気を配った上で、

「何でもかんでもまじめにやればいいというものではない」

「自分の人生なんだから、その時間に何を学ぶかは自分で考える」

と説明しています。

賛否両論あると思います。

でも、授業に参加して子どもが何を学ぶのかは、子ども自身が考えること。

「先取り学習をしていたから、授業中に出されたプリントが早く終わったり、テストが早めに終わったりして、残った時間で読書ができた。」

「先取り学習で授業の内容はわかっているので、授業にまじめ風に参加して、頭のなかでは『英単語帳の暗唱』をしていた」

もうわかっていることを、ただただぼーっと聞いているのが「まじめなのだから良い」とは思いませんでした。

私は子どもたちの時間を45分でもいいから有意義に使ってほしいなと思うので、

普通の親ならきっと言わないであろう助言をしてきました。

正直、もう理解している内容で、授業にまじめに参加していれば、「世界の平和」について考えていたほうが、よっぽど子どものためになるとさえ思います。

だから授業をまじめに受けるかどうかって、先取りしているしていないに関係ないと思います。

先取りしていない子どもが、みんなまじめに授業を聞いているわけではありませんし。

先取りしている子どもが、みんな不真面目なわけではありません。

本人の意思、それが大きいと思います。

後からどんどん抜かれて劣等感を持つ

そもそも「抜かれる」ことの何がダメなのか、そこが疑問です。

私は、みんなと横並びで何の刺激もない学校生活を送るなら、いろいろ挑戦して失敗や挫折をしたほうがいいと思って育ててきました。

『「抜かれる(失敗)」ことがあるかもしれないから、先取り学習はやめておきましょう』

には違和感しか感じません。

野球やサッカーをやっていたって、レギュラーから外されてしまう瞬間があります。

『「外される」ことがあるかもしれないから、野球やサッカーはやめましょう』とはなりませんよね。

横並びの学校生活で抜かれることを知らずに育てるより、

劣等感を恐れない、腐らない、他にも道があることを教えました。

子ども次第、親次第、受け取る側次第で、先取り学習は毒にも薬にもなる

そんなわけで、先取り学習をしている子どもたちや私自身が「世の中の受け止め方」と同じように感じているかというと、

答えは、Noです!

長々と書いてきましたが、要は、

弊害になるかどうかは、親次第、子ども次第、受け取る側次第

ではないかと。

13年やってきて思うのは、先取り学習が悪いのではなく、

「子ども次第、親次第、受け取る側次第で、先取り学習は毒にも薬にもなる」

「先取り学習を敵視する風潮が世の中にある」

ということです。

先取り学習に必要なのは「子どもの様子を見ること」と「子どもへの声かけ」だった

私が13年先取り学習を見てきて必要だなと感じるのは、「子どもの様子を見ること」と「子どもへの声かけ」です。

先取り学習は「子どもに目を配りながら」すすめた

私は子どもの様子を注意深く観察してきました。

間違ったまま突っ走ってしまうと、子どもの時間を奪うことになります。

もし、子どもを観察できるほど時間がないのなら、親が先取り学習を管理するのではなく、思い切って塾などの至れり尽くせりの外部にお任せしたほうがいいのかもしれません。

いずれにしろ、先取り学習が子どものプラスに働いていないなら、方向転換するのか、やめるのか、考えたほうがいいかもしれません。

子どもの学びを阻害する意見は「右から左」に聞いた

ただし、学校の先生から言われたことにはワンクッションおいていました。

先でふれたように、

「みんなと同じように横並びで、余計なことをしない」

が好きな先生もいたし(こっちの方が多い印象)、

「みんなと違うから、それがクラスの刺激になっている」

と考えてくれる先生もいました。

長男の小3~小4の担任の先生は前者、小5~小6の先生が後者の考え方をお持ちでした。

当然、個人懇談で話す内容、指摘されることが変わります。

たかが1,2年、されど1,2年ですが、この1,2年で子どもは変わりました。

先生に認められ、ほめられた5,6年生を過ごした長男は、自己肯定感がアップし、さらに自信をもちました。

「横並びでできない」「余計な事」といった感じで、子どもの得意なことを潰そうとする意見に対しては、右から左に話を聞いていました。

でも、それが良かったと実感しています。

「先生の言うことをちゃんと聞いたほうがいいよ」と言う前に、

子どものわがままなのか、先生の個人的な感情なのかを考えました。

もちろん、子どもに原因がある場合にはしっかり受け止め注意しましたよ。

子どもが頑張って積み上げた「できる」「わかる」という気持ちを、受け止める側の感情で潰してはいけないと思いました。

「みんなと同じことができて、余計なことをしない、失敗せずに生きてきた」

という画一的なものが賞賛される社会じゃなくて、

「みんなちがってみんないい」by 金子みすゞ

早くそういった社会になることを願っています。

「へこみからの挽回」を教えた

「抜かれる」 = 「劣等感を持つ」

という図式。

「一度失敗すると2度と這い上がれない日本社会」で生きている、

「失敗が許されない」日本人的な感覚って感じがします。

長女は中3で塾に行ったのですが、そこで「抜かれていく」に近い経験をしています。

塾に行ったのに、ほとんど成績を上げることができませんでした。

「周りには追いつかれるし、自分の成績も上がらない」

という状況。

で、長女が劣等感を感じているのかと言うと、全然です。

なぜなら、自分で勉強した結果であって、自分が選んだ結果だと腹落ちしているから。

「行けたらいいな~」と考えていた高校へはいけませんでしたが、

最終的には自分が満足する高校へ行くことができ、話の合うお友達に囲まれ毎日楽しそうにしています。

うまくいかなかったときに、ただへこむんじゃなくって、

「へこみからの挽回!」を知ってたくましく生きていってほしい!

結局、先取り学習に懸念を示しているのは誰なのか?

冒頭で触れた「先取り学習 弊害」で検索して出てきた記事を見ていて気づいたのが、

先取り学習の弊害について語る方々の多くが「教育関連」の肩書をお持ちであるということ。

中学受験塾の先生もいたりします。

と、叫びたくなるのはかえるぱぱだけではないハズ...

難関私立中の御三家に入れるような子どもたちには「大学共通テスト」の問題もそれなりに取れちゃうって聞きますし。

中学受験塾の先生が「家庭での先取り学習の弊害」について語るのは、別の意味もありそうです。

また、中学受験は先取り学習前提なので、「中学受験敵視!」の空気は、地域や学校の先生によってはありますね。

私の住んでいる地域でも、中学受験への考えが先生によって全然違います。

同じ教室で、同じ年に生まれた子どもが、同じ授業を、同じ速度で勉強する。

そして、許された場合のみ発言を許され、同じ答えを求められ、周りと同じことを言わない子どもは煙たがられる。

同じことを言わない子どもは、周りと同じことをしようとしないから、さらに煙たがられる。

というのを、子どもたちを公立小・中に通わせて、私は感じました。

子どもの未来をつくるための教育現場が、子どもの未来を邪魔しているかもしれないという矛盾を感じずにはいられません。

今の教育現場がそうである限り、中学受験も含め、先取り学習はずーっと「良くない」という空気感の中にあり続けます。

勉強している側の子どもに対して周りの大人が、

「周りと足並みをそろえていないから良くないんだ」

という空気感を平気で作ってしまっているこの国が、とっても怖いな~と思います。

一方、家庭学習で先取りをしているブログ界隈の方々は、先取り学習の弊害を理解しつつ、

「結局、家庭の環境、親の関わり方でしょ?」

が多い印象。

私とんびーもコッチ派です。

とんびー家の子どもたちは、まあ、わりと先生に恵まれたほうだと思うので、先生と合わない年もありましたが、意欲を奪われず学習を続けています。

学ぶ意欲や知識がある子どもを非難しても、何一つ子どものプラスにはならないことが大人ならわかるはず。

まして教育者であれば。

子どもはみんな一緒じゃない、ロボットじゃないんですよね。

「先取り学習」はもう時代の流れ

「早期教育の是非」「先取り教育の弊害」

正直、やる前からそんなことは気にせずに、どんどんやってみる!という考えで、私は13年やってきました。

小さな頃は世の中のいろいろなことをたくさん教えてあげました。

興味を広げてあげました。

子どもが自ら選ぶものだけでは偏っちゃうから、大人の目線でいろいろ見せてもあげました。

勉強が楽しくてどんどん先に進みたい子どもには、どんどんやらせてあげるのが一番。

「孫正義育英財団」のような素晴らしい機関がたくさんあると、日本の子どもたちももっとたくさんの学びの機会が得られるんですけどね。

通信教育の「先取り思考」に乗ろう!

ここ数年で先取り学習ができる通信教育も増えましたね。

やっぱり学年より先まで勉強したいっていうニーズが多いんでしょうね。

とんびー家では、スタディサプリを使ってもう7年目になりました。

長男は幼稚園からスタディサプリで理科の実験講義を見ていました。

いろいろな実験がありますが、学校では限られたものしかやらないんですよね、時間の関係で。

そこの部分を埋めてくれるのがスタディサプリです。

「富山篤先生」の理科の講義は本当におすすめです!

長男は、NHKの理科番組とスタディサプリの理科動画を見て育ち、小6最後の全国統一小学生テストの理科で96点を取りました。

理科って、問題集をやるだけでは興味がわきません。

興味がわいた後に問題集をやるほうが、時間のコスパがいいし、理解力が全然違いますよ。

長男の全国統一小学生テストの成績は、以下の記事からご覧になれます。

【全国統一小学生テスト】小1~小6の6年間の偏差値・順位・点数公開!偏差値60の学力と成績の目安

【先取り学習のやり方とQ&A】小学校のテストで100点が取れる幼児・小学生の学び

スタディサプリは小4~大学受験まで対応したオンライン学習システムで、学年を超えた先取り学習も戻り学習も自由自在にできます。

つい最近小1~小3もドリル形式で学習できるようになりました。

7年前に知った時には本当に画期的で驚きました。

と同時に、

「どこまでも勉強できるなんて、なんてすばらしいサービスなんだ!」

と、一人感動したのを覚えています。

良い時代になりました。

中学受験は「ザ・先取り学習」

中学受験の勉強は「ザ・先取り学習」です。

先ほども触れましたが、難関私立中に入れるような子どもは「大学共通テスト」でも点数を取れたりします。

中学受験しないなら、そこまでの勉強は必要ないでしょうが、

「小学生でも考える力を付けたい」

「子どもが物足りなさを感じている」

のであれば、学校からもらった教科書や教科書準拠ワークを攻略したあと、中学受験用の問題集に挑戦するのをおすすめします。

とんびー家では、中学受験はしていませんが、中学受験用の問題集を使って先取り学習をしてきました。

ちょっと難しい問題集が気になったら、下記のリンク先をご覧ください。

「全国統一小学生テスト対策」とありますが、学校の成績も上がりますし、先取り学習にもなる良書をご紹介しています。

【全国統一小学生テスト対策問題集】算数|塾なしで偏差値60超!問題集・参考書5選

【全国統一小学生テスト国語対策】おすすめの問題集・参考書5選|塾なしで偏差値60超!

【全国統一小学生テスト理科】対策に使いたい問題集・参考書3選【家庭学習で偏差値60超】

【全国統一小学生テスト】対策に最適な社会の問題集・参考書4選【家庭学習で偏差値60超】

中高一貫では「高2までに主要教科を終わらせる」

![]() 「中学生の正しい勉強法」(和田秀樹著)は、小6・中学生からの先取り学習の参考になる書籍です。

「中学生の正しい勉強法」(和田秀樹著)は、小6・中学生からの先取り学習の参考になる書籍です。

ライバルを私立トップ校と考え、公立中高に進む子どもたちへ勉強の方法、スケジュールの立て方を説いてくれています。

この本の中で言われているのが、

進学校と呼ばれる私立中高一貫校の多くは、中学3年間の学習内容を約1年半で終え、中2の2学期あたりから高校範囲に入ります。高3になるころにはすべての課程を終了し、最後の1年間は大学入試のための受験対策に専念する。これが”先取り学習”とよばれるものです。

引用:中学生の正しい勉強法 和田秀樹著

和田秀樹さんは、関西の難関私立の灘高校から東大理三に合格し、現在は精神医学を専門とされています。

灘中高は、毎年80~90名が東京大学に合格する進学校です。

途中で高校受験がないので、大学入試目指して6年間突っ走れるんですね。

「中学受験をする少数派」を意識しているとんびー家では、この本を参考に学習計画を立てています。

進学校でも数学は驚異の速さで先取りする!

現在長女は公立の進学校に通っていますが、特に数学の進度が早いです。

さらに英語にも力を入れています。

先ほどご紹介した「中学生の正しい勉強法」の中でも触れているのですが、数学と英語はとにかく先取りが勝ちパターンなのだそう。

無理してどんどん先まで進む必要はなさそうですが、学年プラス1年~1年半くらいの先取りは、進学校レベルでは当たり前のようですね。

きっかけを作るのは大人、邪魔をするのも大人

ここまで話してきて思うのは、子どもの興味のきっかけを作ってあげられるのは大人だし、それを邪魔しているのも大人だなということ。

自分が子どもの頃のことを思い返してみると、本当にいろんなことを知らなすぎたなと...反省。

まあ、「知らないこと」が起こるべくして起こったという環境に生まれちゃったので不可抗力的な側面もありますが。

私とんびーのプロフィールは、以下からご覧ください。

きっかけを作るのは大人

「受験して入る中学校がある」という事実を知らない子ども。

「大学は誰でも行くことができる」という事実を知らない子ども。

「勉強は好きなだけ自由にやっていい」という事実を知らない子ども。

そういったことを気づかせてあげられるのって、周りの大人なんですよね。

私自身、親が高卒という環境で育ったため、大学は別世界のものでした。

「勉強は自由にどんどん先に進んでやっていいものだ」と教えてくれる大人が周りにいる。

一方、「勉強なんてしなくても仕事はある」という考えの大人が周りにいる。

ここで育つ2人の子どもの未来は大きく変わるかもしれません。

日常会話や生活習慣に気をつけて文化資本を高め、子どもの総合力を向上させる方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

【教育格差と文化資本格差の関係】家庭でできる!学力アップのための文化資本の高め方

誰かが気づかせてくれないと子どもはわかりません。

時代が全然違うので昔のことが当てはまるわけではありませんが、大人も常に自分の育った環境がベストだったのか、

もっと違う道は無かったのかと考えることが子どもの未来を変えることになるのかなと思います。

邪魔をする大人にならないように

子どもの意欲をそいで閉じ込めているのは大人です。

一生懸命勉強したことを学校で否定しているのも大人です。

子どもを伸ばすことのできる大人がいる学校ももちろんありますが、宝くじと同じくらい当たらないかもしれない笑

学校を選ぶことって難しいので、そういった社会でうまく立ち回れるように声かけするのも大人の役割ですよね。

ちなみに、長女が通っている進学校では、授業中に別の教科を勉強していても、あまり先生からの注意が入りません。

「自分の人生なんだから、その時間に何を学ぶかは自分で考える」

生徒自身がどうするべきなのかを尊重してくれているのかと思っています。

良い先生にあたっても、自分と合わない先生に当たっても、とりあえずそこでやっていくしかない。

でも付き合うのはほんの1~2年。

だったら、合わないものは適当に過ごしたり(かわしたり?離れたり?)して、自分のやりたいことにまい進できるように、親が声かけするしかありません。

先生に否定されても、子どもを肯定できるのは親だけです。

結局、子どもをどんな学校に預けようとも、学校が理想とする、国が理想とする子どもじゃなくて、子どもがなりたい子どもにできるのは、親の考え方次第ですね。

まとめ|【先取り学習のその後】13年前子どもが先取り学習を始めた家庭の今【考え方と効果と弊害】

今回は、13年前子どもが先取り学習を始めた家庭はその後どうなったのか、先取り学習への考え方を解説してきました。

先取り学習の弊害が起こらないようにするには親はどうしたら良いのか、独断と偏見でお話しました。

というわけで今回も日本の教育現場について、先生の苦労も知らずに、思ったことを言ってしまうという展開になってしまいました。

参考になると嬉しいです。

![【まんが「日本の歴史」で学ぶ歴史の流れ】と歴史の勉強法5選【中学社会で[5]を取り続けたワケ】](https://tobi-report.com/tobitaka/wp-content/uploads/2022/07/upserise11-640x360.jpg)