- 全国統一小学生テストの理科の点数アップを狙っている

- 科学への興味を促したい!

- 理系への道筋を作りたい!

- 全国統一小学生テストで総合偏差値60台を取りたい

全国統一小学生テストで総合偏差値60を目標にするなら、算数や国語だけでなく理科や社会の対策も必要です。

理科は興味関心があればどんどん成績のあがる教科だと私は考え、理科との関わり方は特に大事にして学習しています。

長男は小6の全国統一小学生テスト理科で96点を取ったのですが、使用していたのは市販されている問題集と参考書でした。

以下の記事では、長男の全国統一小学生テストの6年間の全科目の成績表を画像で掲載しています!

【全国統一小学生テスト】小1~小6の6年間の偏差値・順位・点数公開!偏差値60の学力と成績の目安

この記事では、実際の使用経験から選んだオススメの問題集と参考書、また、えんぴつを持つ前にできる興味関心を育てる理科との関わり方について、私の考えをお伝えします。

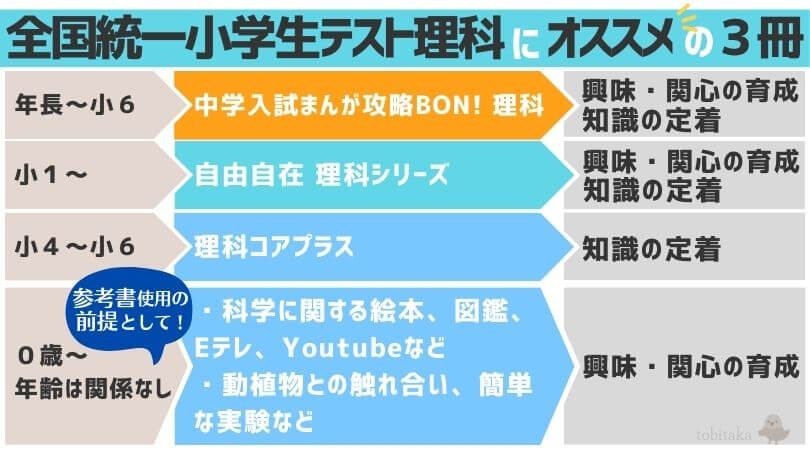

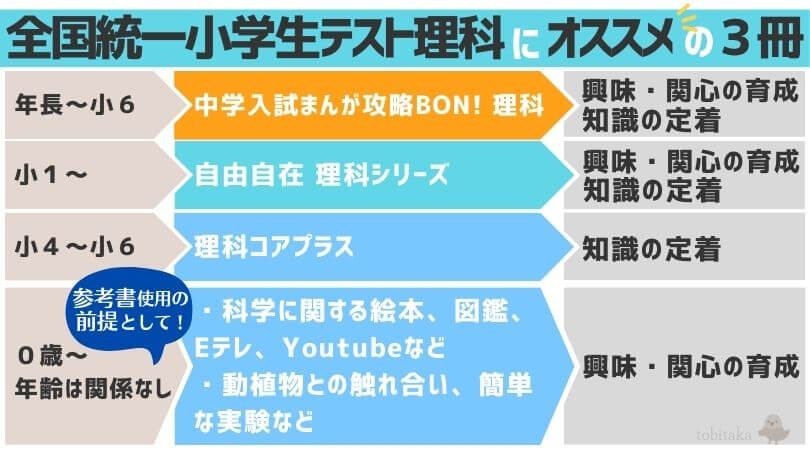

以下が、『全国統一小学生テスト理科で偏差値60台』を目指すならおすすめの3冊です。

- 中学入試まんが攻略BON! 理科シリーズ

- 自由自在 理科シリーズ

- サピックス 理科コアプラス

今回紹介する問題集や参考書をやれば、通塾なし、家庭学習のみでも全国統一小学生テスト理科で高得点が取れたり、何より理科への興味・関心を促すことができるでしょう。

とんびー家のように「難関私立中学のレベルはいらないけれど地元トップ高を狙える成績はほしい」方や「公立中高一貫校などの受検を考えている」方にも役立つ内容です。

2022年5月・10月に受験した「全国統一中学生テスト・中1生部門」の成績は、以下の記事でご覧になれます。

全国統一小学生テスト【理科】対策にオススメの問題集・参考書3選を使う目的&学べること

全国統一小学生テストでは4年生から理科がテスト科目に加わりますので、それまでに理科への興味関心の育成に重点を置きます!

ここでは3冊それぞれの特徴をわかりやすく表にしました。

全国統一小学生テスト理科におすすめ問題集・参考書で学べること

| Amazon で見る |

・水溶液・気体・ものの燃え方 ・力・電気 ・天体・気象 |

・小学3・4年 自由自在 理科 ・小学高学年 自由自在 理科 |

理科コアプラス |

|---|---|---|---|

| 楽天市場 で見る |

中学入試まんが攻略BON!理科シリーズ |

自由自在 理科シリーズ |

理科コアプラス |

| 中学受験 | |||

| 理科全般 | – | ||

| 分野別 | – | – | |

| 一問一答形式 | – | – | |

| 興味関心の育成 | – | ||

| 知識の定着 | |||

| 詳細説明 を見る |

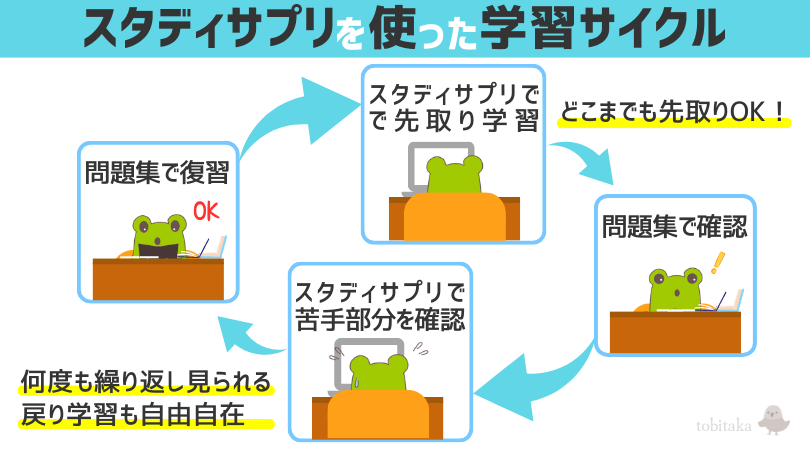

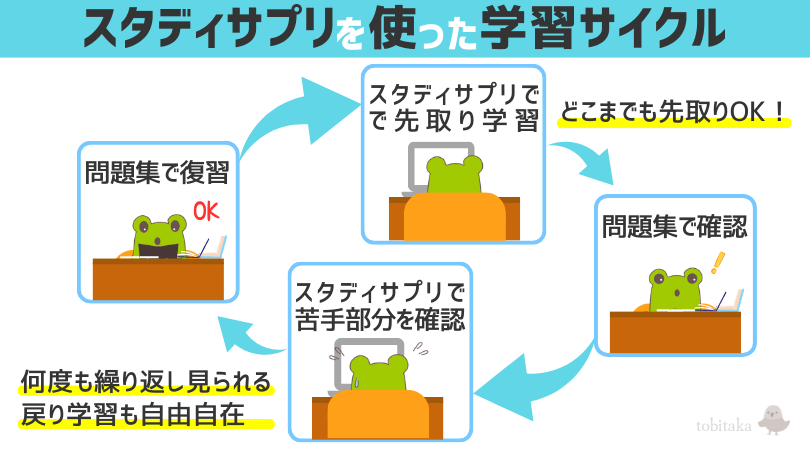

上記の3冊のほか、興味関心を育ててくれる実験動画や講義で中学受験レベルの知識が学べるスタディサプリの小学理科も大変おすすめです。

この記事では全国統一小学生テスト【理科】対策の問題集をご紹介していますが、他の教科のおすすめ問題集・参考書は、それぞれ以下のリンクを参考にしてみてください。

【全国統一小学生テスト国語対策】おすすめの問題集・参考書5選|塾なしで偏差値60超!

【全国統一小学生テスト対策問題集】算数|塾なしで偏差値60超!問題集・参考書5選

【全国統一小学生テスト】対策に最適な社会の問題集・参考書4選【家庭学習で偏差値60超】

全国統一小学生テスト【理科】対策にオススメの問題集・参考書を徹底解説!

この3冊を使ってみて、どんなことが実感できたのか、メリットやデメリットなどを解説していきます。

理科の問題集や参考書は、使い始めるまでに培った理科への興味関心を深めてくれ、知識も定着できるので、全国統一小学生テストの点数アップにもつながります。

先述した、2015年から問題集と同時並行している「スタディサプリ」についても【番外編】として解説しています。

中学入試まんが攻略BON! 理科シリーズ(学研)

マンガだから難しくても楽しく学習できる!

【使って実感できたこと】

・中学校の範囲を先取り&理解できるので、テスト前がラク!

・苦手な人が多い分野も得意になるので、テストで差をつけられる!

| 概要 |

|

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

教科書の文章はわかりづらい、難しいことを楽しく学べたならラクに自学自習できます!

学研の「中学入試まんが攻略BON! 理科シリーズ」は、中学受験レベルの難しい内容をマンガで「見える化」しています。

ラインナップは以下の通りです。

年齢が小さなうちは、Eテレなどで科学の番組を見せた後に、こっそり本棚へ忍ばせておきましょう。勉強に年齢は関係ありません。

他に国語・算数・社会のシリーズもあります。

自由自在 理科シリーズ(受験研究社)

芋づる式で知識を増やせる!

【使って実感できたこと】

・スマホを使わなくても調べる習慣がついた コレ重要!!

・芋づる式で教科書レベルを超えた知識に触れ、テストに役立った

| 概要 |

|

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

受験研究社の「自由自在 理科シリーズ」は辞書のように分厚いので、毎日頻繁に使うというよりは、暇な時に見たり、わからないことがある時に使います。

例えばこんな使い方です。

- 何かを調べた際に、周りの部分も一緒に読んでみる

- 授業で習ったところを読んでみる

- 自主学習としてノートにまとめてみる

- 気になるところを先取りしてみる

「基礎から難関中学受験」までカバーしているので「教科書レベルを超えた知識」が問われる全国統一小学生テストにももちろん役立ちます。

スマホとは距離を置いて『自由自在』で芋づる式に知識を増やす!

勉強している時やテレビを見ている時に「え、これどいう言うこと?」「これ学校で習ったんだけど、忘れちゃったな」という時、ついついスマホを手に取ってしまいます。

実はスマホが近くにあるだけで、人は集中力が削がれているという研究結果もあります。

使う人の性格や使い方にもよりますが勉強の妨げになることは想像に難くありません。

スマホを見たら目的以外のことが気になって脱線してしまう…スマホを使いながら勉強するって結構ハードルが高いです。

とんびー家では、できるだけスマホは使わないというルールを作っています。小学生のうちは教科書や参考書、図鑑で調べるようにしてスマホと距離を取っておく。

満足のいく答えが見つからなければ、私が代わりにPCやスマホで調べることもありましたが…

また、スマホで調べものをすると検索結果は「同じ答え」の羅列になるので、関連する知識を一緒に得るのが難しいという点にも注目です。

参考書なら同じページに載っている関連情報も一緒に目に留まります。

例えば「ミカヅキモ」を調べると同じ単細胞生物の仲間が隣に載っていたりします。他にも仲間がいることを認識できますよね。

「ミカヅキモと同じ仲間を選べ」という問題が出たらラッキーです。

後述する中学受験用問題集の「理科コアプラス」をやる時にもこの参考書は活躍します。中学受験用の参考書や問題集に早いうちから取り組んでおけば、全国統一小学生テストの点数をアップする、地元トップ高を狙うことも可能です。

ただし、使わなければ「たんすのこやし」になりかねませんので、最初は親が率先して使ってみて徐々に子どもに調べさせるなど、ひと工夫が必要です。

ラインナップは以下の通りです。

学校のテストで100点を目指す先取り学習のやり方については、以下の記事で解説しています。

【先取り学習のやり方とQ&A】小学校のテストで100点が取れる幼児・小学生の学び

| 概要 |

|

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

理科コアプラスのような一問一答形式の問題集は、はっきり言って面白いものではありません。だから知識の定着やテスト前の確認として使うものと割り切ります。

興味関心の育成中や参考書などからインプットした知識がどれだけ身についたのか、アウトプットして確認するのはとても大事です。

モチベーションにもなるし、何より人は思い出す過程で復習できるからです。

全国統一小学生テストで点数を取るには、基礎から教科書を超えた内容までをカバーした理科コアプラスのような問題集が最適です。

1ページのタテ左2/3に一問一答形式の問題、タテ1/3が赤字で書かれた解答になっており、付属の赤シートで隠して何度も繰り返し使用します。

ただ一問一答を解くのではなく「どうしてその答えになるのか」という理屈を、前述した「自由自在 理科シリーズ」で調べながら解いていくと、さらに知識を深められます。

とんびー家では理科も社会もサピックス「コアプラスシリーズ」に本当にお世話になっています。中学受験塾サピックスの問題集はどれも優秀で、小4の終わりごろから使い始め、小6まで使用しました。

その間何度も繰り返しているのでほぼ頭に入った状態で中学校に入学したので、先取りしていた範囲は定期テストでもラクに点数が取れました。

PR【番外編】スタディサプリ:理科を学ぶスタートに!

家庭学習者にとって最強のアイテム!

【スタディサプリでできること】

・学校では時間の関係でできない実験動画で科学の楽しさを実感した

・学年を超えてどこまでも先取り学習ができている

| 対象年齢 | 全年齢・学年 |

|---|---|

| 概要 |

|

| メリット |

|

| デメリット |

|

とんびー家では2015年にスタディサプリを始め、講義動画で先取りしてから、問題集で復習するという使い方をしています。

具体的には以下のようなサイクルで学習しています。

例えば、学校ではそれほど時間を割かないし、家庭で火を使ったり薬品を使うのもなかなか難しい理科の実験。

スタディサプリは動画でいろいろな実験を見せてくれます。

どんなきっかけであろうと、子どもが興味関心を持つにはその前に何かを与えられる必要があります。

何の情報も無いところには興味関心はわきません。見たことがある、聞いたことがあるから、それに興味がわくし、関心が出てくる。

関心が出てくると情報のアンテナが立つようになるので、そこからさらに子どもの興味が深まっていき、将来的な研究意欲につながる場合もあります。

とんびー家の長男が今研究をしているのも、最初はNHKやスタディサプリで理科(科学)に触れたことからスタートしたと思います。

スタディサプリは長女と一緒に幼稚園時代から見ていましたが、やはり早く情報に触れる重要性を感じます。

えんぴつを持つ前にできる興味関心を育てる理科との関わり方

「理科 = 科目」と考えてしまいがちですが、参考書や問題集を使い始める前や学校で理科が始まる前に、できる取り組みがたくさんあります。

理科への興味関心を高めておくと、その後は楽しくサクサク勉強が進みます。理科との上手な関わり方については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

【全国統一小学生テストの小6理科で96点】取った幼少期からの理科との関わり方と勉強法

小さな頃から理科への興味を育てる

「アリは地面で何をしているの」「鏡はどうしてくもるの」「影ができるのはどうして?」…子どもはこんな質問をします。

質問されたらどうしていますか?どうしてきましたか?

当然全部の質問になんて答えられないし、私はちゃんとした説明もできませんでしたが、「う~ん、わかんないな」で終わらせず、図鑑や自由自在を出してきて一緒に調べました。

また、Eテレの理科の番組を一緒に見て質問の回答を探しました。

Eテレは毎週録画で1年分のカリキュラムを録画して、子どもたちがまだ小さな時、1歳、2歳頃から繰り返し見せました。

小学校の教育課程に合っているし、1つの番組が長くても20分くらいなので見すぎることもなく安心です。

覚えたことを親に教えてくれるので、インプット→アウトプットの繰り返しでどんどん知識が強固になり、小さな物知り博士になります。

たとえ1歳、2歳でも環境を作れば子どもは勝手に勉強します。

こんなことを日々繰り返して理科の土台を作ってきました。

子どもの興味は手を使った「実験」と「観察」でさらに育てる

でもこれだけでは足りないので、簡単な実験をしたり、生き物を捕まえてきて観察しました。

Eテレでは電池を使ったおもちゃを作ったり、生き物を観察する回があるので、当然そっちのほうに興味がわいてきます。子どもの興味はチャンスです!

レモン電池で電球に光を灯す、小さなソーラーパネルを使ってプロペラを回す、集音器キットで集音器を作ったり。

ダンゴムシ、アリ、アゲハの幼虫、カブトムシ、クワガタ、ヤゴ…いろいろなものを観察し、飼育もしました。

家の中に入ってきた「虫さんたち」や、野菜についていた「虫さんたち」も観察対象にしました。

虫の観察にはナビア NAVIR社 自然観察ボックスが便利でした。

- 上・下・正面3方向から観察できる

- 横のレンズから見ると、虫のお腹側を観察できる

- 小さなピンセット、ダミーのクモつき

大きさは15センチくらいで軽く、小さな子どもでも持ち運びしやすいので公園に持っていくこともありました。

透明のケース部分に虫を入れることさえできれば観察準備OKです!

学校教材として販売されている実験キットなどもそれほど高額でなく、ネットで手に入るのでおすすめです。

放課後や土・日の時間が取れる時に、普段はできない取り組みをして興味関心を広げました。

まとめ|【全国統一小学生テスト理科】対策に使いたい問題集・参考書3選【家庭学習で偏差値60超】

今回は、全国統一小学生テスト対策に最適な参考書・問題集をご紹介する理科編をお送りしました。

ご紹介した参考書や問題集はどれも教科書を超えた知識が身につくものなので、全国統一小学生テスト対策に最適です。

できればこういった参考書や問題集をやる前に、理科への興味がつながる楽しい実験や観察をしてみてください。

さらに、毎日の家庭学習の土台には「スタディサプリ」がおすすめです。

参考になると嬉しいです。